两旁古木参天,眼前的溶洞一片幽黑,阵阵寒气袭来,让人脊背发凉。这是位于贵州绥阳的一处森林洞穴,刘杰已经是第6次来。如深渊般的黑洞,对于早已身经百战的他来说,是再熟悉不过的科研阵地。

亮灯,进洞。洞内温度比外面低了十来度,光线几乎透不进来。往里走几步,刘杰和学生们拿出毛笔、试管、网兜,开始工作。为了找蜘蛛,以站立的视角走马观花不可能发现,必须俯下身子和蜘蛛一个高度,“非常非常细心地观察”,人要几乎趴在地面上,匍匐前进。

刘杰在狭小的山洞缝隙中找蜘蛛。

突然,他们在一处石头缝隙中看到一张完整蜘蛛网。刘杰屏气凝神,两分钟之后,果然有一只小小的棕色蜘蛛出现。他迅速用右手拿毛笔轻扫,左手拿着试管“堵路”,小蜘蛛顺势爬入管中。

自2003年正式开始蜘蛛研究领域,刘杰已与这种大则巴掌宽,小则1—2毫米的生物朝夕相处20年。经过多年研究,刘杰团队发表了相关的科研论文50余篇,发现蜘蛛新种200余个,已是国内知名蜘蛛研究团队。

趴在动物粪便里找蜘蛛

与飞禽走兽“共眠”

刘杰(左)和师生在贵州山洞中寻找蜘蛛。

刘杰是湖北大学资源环境学院教授,在湖大读完本科后保研,受导师陈建教授影响,走上蜘蛛研究之路。之后,他到中国科学院动物研究所读博,师从著名蜘蛛分类学专家李枢强研究员。毕业后回湖大任教。

研究蜘蛛就要去蜘蛛生活的地方。刘杰团队主要研究方向为蜘蛛分类及分子系统学,寻找新的蜘蛛种类,是他们工作的一大重点。这些年,刘杰的许多时间花在了野外考察上,他和团队走遍海南、云南、贵州、广西等多个省份,在原始森林、高山洞穴采集标本,常常一待就是一个月。

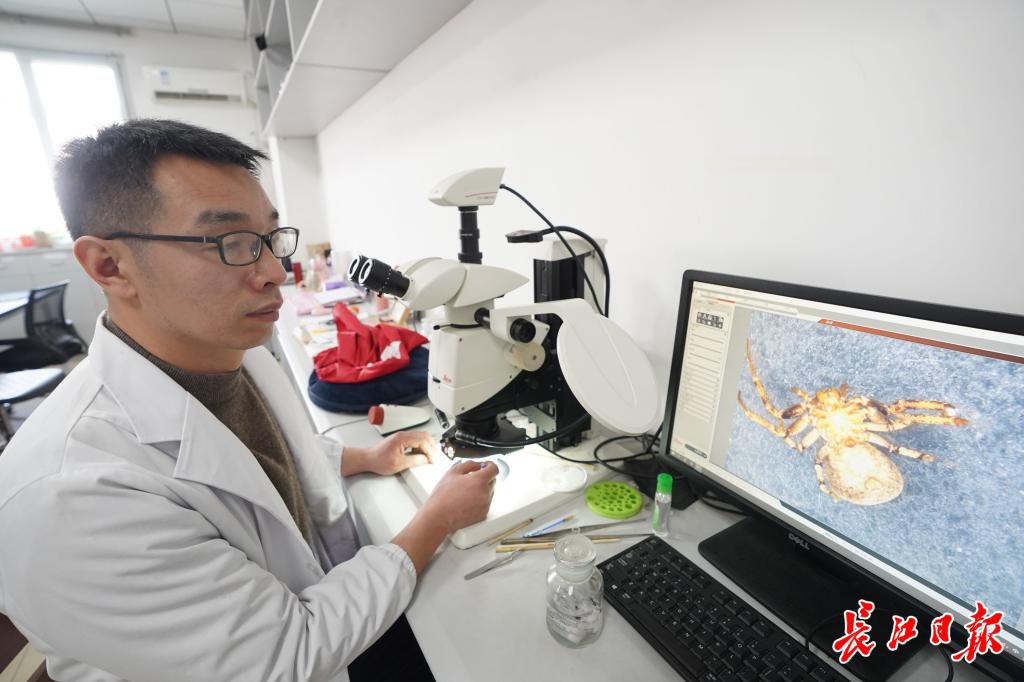

刘杰在实验室做蜘蛛实验。记者肖僖 摄

洞穴是恒温、恒湿、恒黑的极端环境,是研究动物环境适应性特征演化的天然实验室,常年生活在这样的极端环境里,蜘蛛们会有什么样的特殊行为以及生理特征,或许对相关研究有所启示。这几年,他们深入不同的山洞“寻蛛”。

在洞里做研究,“要让自己像动物一样”。地上全是蝙蝠等动物的粪便,他们也顾不上,一趴就是几个小时。会不会常常守空?刘杰说,那是经常的。守几十分钟没看到也是常事,只能在地上慢慢爬,慢慢看,等待机遇。

为深入研究洞穴蜘蛛昼夜节律的洞穴适应性,他们一组住在山洞中,一组人住在山下的农户家,每天往返送物资。去年暑假,团队在贵州山区跋涉两三个星期,每个山洞住两天,每隔4小时记录一批数据,观察蜘蛛的活动节律。“一到晚上可刺激了。猴子、飞狐、老鼠,各种各样的动物在帐篷外闹腾。”刘杰的硕士生王金辉回忆起野外科考时说。

以为是夜行蛛的眼睛反光

过来的却是蝙蝠、飞狐

刘杰团队在贵州山洞中寻找蜘蛛。

今年2月27日,刘杰团队再次取得重大突破,他们以《世界拟遁蛛属蜘蛛分类学研究》为题,于2月17日发表于分类学期刊《Megataxa》。全文共304页,包含有鉴定图版282张、分布地图6幅。此次梳理发表的99个拟遁蛛属新种,直接将该属由巨蟹蛛科第三大属变为该科第一大属,蜘蛛目第十二大属。

这项研究进行了8年。从2014年开始,团队师生在全国各地采集该属蜘蛛样本,并发现在喜马拉雅山及其附近区域如高黎贡山等,采集到的拟遁蛛属新种非常多。

“拟遁蛛主要生活在2000米~3000米海拔高的高寒山地,尤其在喜马拉雅山脉及其附近区域种类特别多。我们去过西藏的唐古拉山、墨脱,爬过高黎贡山、黄山、庐山、武夷山,最高海拔达到5000多米。”

由于该属蜘蛛是一类广泛分布于高海拔区域的夜行性蜘蛛,刘杰和团队一般是傍晚上山,等天黑之后,边走边找,常常在山上工作到深夜一两点。

“蜘蛛的眼睛会反光,我们先广泛‘扫描’,看到可疑光亮后再慢慢靠近。”刘杰说,当然,眼睛会反光的不只有蜘蛛,“还有蚂蟥、蝙蝠,尤其是蛇。被蚂蟥咬已经习惯了,但如果发现这一带有蛇的踪影,我们会尽量避开在该区域采集。”

他们在喜马拉雅山脉及其附近的横断山脉找到的拟遁蛛新种超过50余种。“我们认为这是不寻常的,于是联系德国常年研究巨蟹蛛科的彼得·雅格(Peter Jäger)博士,该属蜘蛛在中国的物种多样性之高,引起了他极大的兴趣。”为此,彼得博士为团队给予大力支持,把自己实验室积攒的所有标本寄给刘杰。他们也合力收集借阅国内外相关博物馆的该属蜘蛛标本,最终历时8年完成了这项研究,为该属蜘蛛的经典分类学、分子系统学和物种多样性保护奠定坚实的基础。

被蜘蛛咬得血流不止,“还不是活得好好的”

刘杰团队在贵州山洞中寻找蜘蛛。

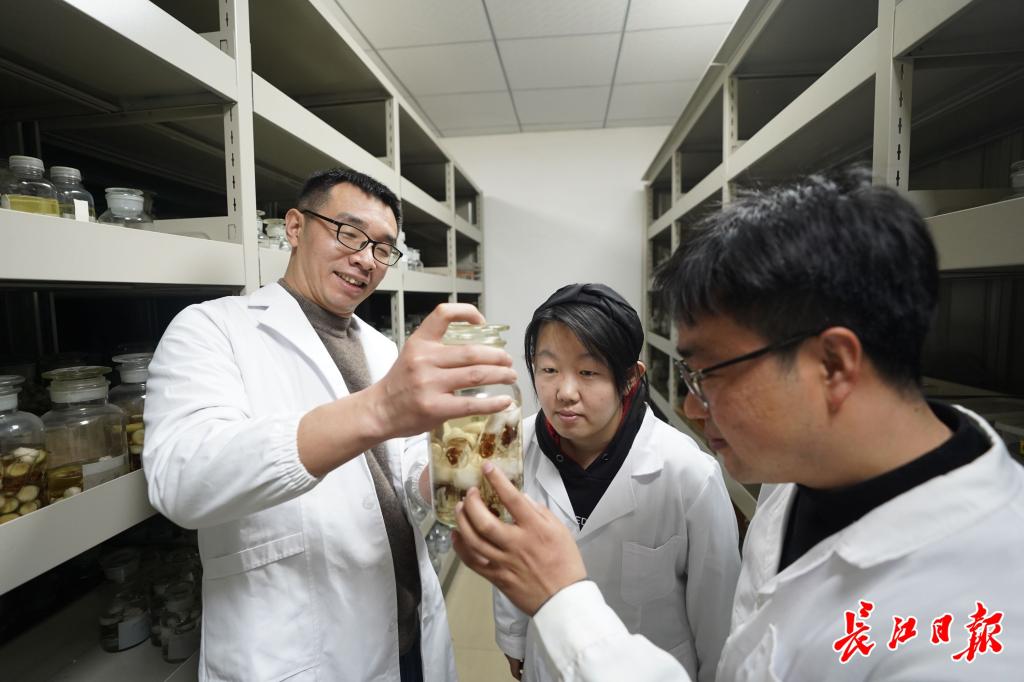

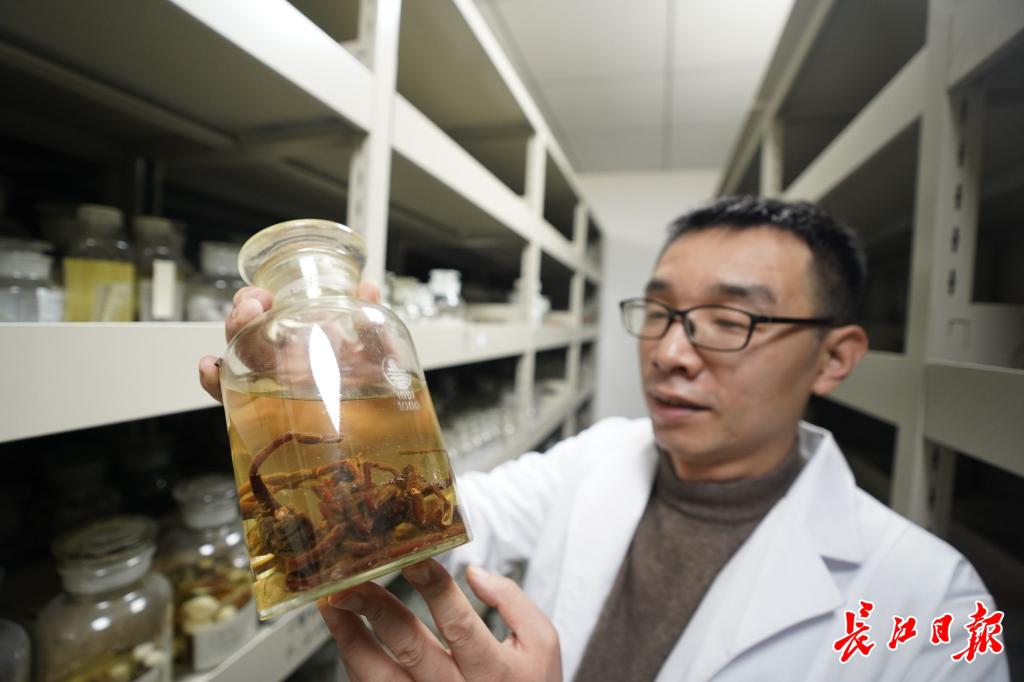

2月28日,记者在湖北大学动物行为生态学与进化中心蜘蛛标本馆看到,密密麻麻的玻璃器皿里,用酒精浸泡着数万种蜘蛛样本。而在标本室的另一边,是蜘蛛饲养室,在一个个小试管中,不同大小的蜘蛛“优哉游哉”,织网捕食。

提起蜘蛛,很多人会“闻风丧胆”,刘杰却说这是人类对蜘蛛的误会。研究蜘蛛会经常被咬吗?蜘蛛毒性大吗?刘杰笑着说,每天和蜘蛛打交道,被咬是常事,但蜘蛛并不如我们一般认为的毒性巨大。“它们的目标是小型昆虫,一般是通过头胸部前端的螯肢刺破皮肤,注射毒液,麻痹昆虫。对于人类而言,毒液浓度可以忽略不计。”即使是捕鸟

蛛那样的大蜘蛛,其毒性对人也是微乎其微。

刘杰(左)和学生在标本室取样本。记者肖僖 摄

“一般大家最害怕的黑寡妇,它的属里有近30个种,也只有几种有剧毒,目前在我国还没有发现。”他说,黑寡妇之所以叫这名字,并非因为它毒性大,主要是雌蛛在交配时会把雄蛛吃掉。

刘杰被蜘蛛咬过不少次,比起毒汁,更疼的其实是破皮。“我们研究的巨蟹蛛科,在蜘蛛中属于体型比较大的种类,部分种类步足完全伸展甚至比我们的手掌还要大,这类蜘蛛异常敏捷,很难捕捉。”他回忆,在云南西双版纳科考时,常遇这类大个体的巨蟹蛛,为了提高捕捉成功率,保证蜘蛛标本的完整,只能徒手捕捉。通常将手掌拱起来,迅速而温柔的扣下盖住蜘蛛。此时蜘蛛会反抗逃生,用螯肢拼命刺咬,经常咬得手掌鲜血直流。随着蜘蛛不断挣扎,螯肢越刺越深,引发剧烈刺痛。“但即便是这样,也没有多大的毒性。”刘杰说。

研究蜘蛛很寂寞但很有用

刘杰在湖北大学蜘蛛标本室。记者肖僖 摄

如果地球上没有蜘蛛,估计也会没有人类。蜘蛛是整个农田生态系统里种类最多、数量最大的一类害虫天敌,它为维持整个农田生态系统的稳定平衡起着非常重要的作用。刘杰说:“2017年有文章报道,地球上的蜘蛛每年所捕食的猎物量,跟海洋里面的鲸鱼捕食的猎物量是相当的,它在维持地球生态系统稳定上起着非常重要的作用。”此外,蛛丝、蛛毒也是蜘蛛身上的二宝,具有极大的应用开发前景。

“国家要求我们强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题。蜘蛛分类学正是一个需要耐得住寂寞的基础学科,也对当前蜘蛛物种多样性保护起着重要的支撑作用。”刘杰说,虽然蜘蛛的种类非常多,但有些种类,他们前几年去找的时候还很多,近一两年再去可能一只都找不到了。“我们的努力还有一层意义,希望在它们消失前,让人类知道它们曾经来过。”

这几年,刘杰团队不断拓宽蜘蛛研究领域,如开展洞穴蜘蛛的洞穴适应性演化机制方面的研究,尝试以洞穴蜘蛛昼夜节律的丧失机制研究,为人类失眠提供一些参考,以洞穴蜘蛛的表皮抗旱能力退化,为将来的农田害虫生物防治提供新的视角等。

原文链接:http://www.app.dawuhanapp.com/p/20286164.html