古今中外关于写诗的要诀有种种说法。我学习写诗六十多年,屡试不爽的是其中三个字:“觅形象”。例如1994年5月16日的长江日报发表了我写的一首长调:

水调歌头·武汉关1931年水位铜标观感

———谨以此词纪念武汉解放四十五周年

留此铜标迹,记取旧时天:三镇惊成泽国,街巷竟行船。好个青天白日,只顾酷征民赋,那管慎防川!人或为鱼鳖,火热水深间。

三山倒,五星朗,禹之年:始教江河驯服,堤岸固如磐。喜看茫茫九派,为我繁荣阛阓,褐水变财源。以此标为镜,可照世悲欢。

见报后,读者反映颇好,说“好在不空洞,言之有物”。有个爱好中华诗词的大学生还特来会我,他说写节日庆典的诗,多是欢愉之词。古人说“欢愉之词难好”,是说这类诗词难以写好,弄得不好,容易形成空洞的口号,难以动人。因此,他问:“世上万物林林总总,您怎么独独想到去写那块嵌在武汉关南墙上的‘水位铜标’呢?”

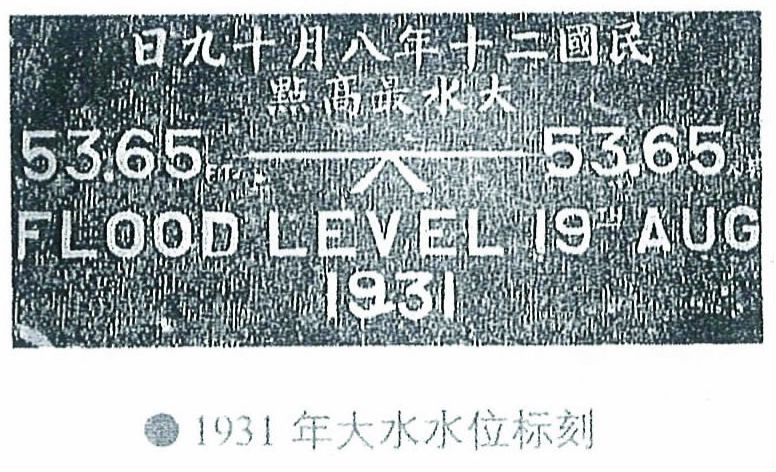

我回答说:“起初我并没有想到要去写那块水位铜标。当时只是想着武汉解放四十五年了,就我自己的亲身经历,确实感到新旧社会两重天。”但是,我这种思想感情怎么传达出来呢?写诗是靠艺术形象把思想感情传达出来的,少了形象,就无法赋予主观感情以生命的形体。所以写诗一定要“觅形象”。那么,我这次要写纪念武汉四十五周年的诗,觅取什么形象才“最动我心”呢?那几天,东想西想,“寻寻觅觅”,却是东不成,西不就。有一天,我因事从武昌中华路码头轮渡过江,上岸后沿着武汉关南墙下的人行道走。阳光下,我蓦然瞥见挨着左肩旁的墙壁上有一块巴掌大的东西在幽幽地反光。停步细看,是一块铜片,标刻着1931年大水水位,并刻有“民国二十年八月十日大水最高点53.65”字样———这在解放前是个令人惊心动魄的数字!那年,当长江水位快要上升到这个数字的时候,汉口的护城圩堤崩然涨破了,全城一片汪洋,城内生灵遭到灭顶之灾,救生船在大街小巷的水面上悲哀地穿行。我从眼前“水位铜标”这个小小的物象,联想起不远处耸立着的一尊伟大的物象———1954年武汉防汛纪念碑:解放后的1954年洪水比1931年水位还要高,而江城人民仍能安居乐业!这两者的客观存在,无声地向人们诉说着“新旧社会两重天”……这时,突然有一种诗意袭来,眼前“水位铜标”这个物象,给我以灵感。凡文学作品,都是以形象来表现的,但各自的讲究不同。例如写小说讲究“人物形象”的塑造,而写诗词则讲究“内在心象”的表现。眼前这块“水位铜标”,忽然触动了我早已藏在心中的“旧情”,使我想起1990年1月4日的光明日报“共和国在我心中”征文专栏,发表了我写的一篇题为《三颗水珠》的散文,文中谈到自己早就写过“共和国在我心中”,那是写在1951年部队办的墙报上,那时我才15岁,是全连最小的兵。那篇墙报稿中写道:“新中国成立两周年以来,给老百姓造了很多的幸福,尤其是修筑了钢铁般的圩堤,终于战胜了洪水,使人们能安居乐业的生产。”这篇六十年前的墙报原稿,算是我的处女作,我一直珍藏至今。人生在世,几乎都有过痛苦的经历,但“经历”各有不同。我的故乡“江西省新建县联圩乡芦洲村”,每当洪水一来,一旦圩堤破断,全村老少遭殃。我的胞兄涂怀珑十六岁离家扛长工,就是被席卷而来的洪水溺死的,我母亲哭瞎了双眼。洪灾之痛,对我来说真是刻骨铭心!所以,嵌在武汉关南墙壁上的那块“水位铜标”直触我心!诗,是由作者所获得的特征性感受即触景生情,通过“主观感情客观化”发展而成的。读起来,使人觉得有情有味的才是诗;没情没味的,不论用何种表现形式,只能叫做“字”,不能叫做“诗”。总之,我坚持认为:写诗,作者首先要扑到生活中间去,在生活的涵泳中去获得特征性感受才好。

前来会我的那位爱好诗词的青年听罢,点头称是,高兴地走了。

不料后来有一天,那个小伙子跑来报告一个坏消息,说嵌在武汉关南墙上的那块“水位铜标”不翼而飞,很可能被人偷偷地撬走了。他分析原因,认为“很可能是读了您那首词,开头说‘留此铜标迹,记取旧时天’,结尾说‘以此标为镜,可照世悲欢’,说明它很珍贵,很有价值,便让他起了歪心思。”

我一听,不禁愤怒起来,说:“这能怪我的词吗!?武汉大小街道上嵌着的窨井铁盖,有的不翼而飞了,被人偷偷地撬走了,又是什么原因造成那‘马路陷井’的呢?!那片‘水位铜标’顶多不超过二两重,虽说铜比铁贵点,又能卖几个钱呢?!”

盗窃历史文物,无论大小,都是犯法的!

但愿那片“水位铜标”还在,没被销毁。我抱着这希望,念兹在兹,每次过江,路过武汉关南墙下,我都情不自禁地瞟一眼那“水位铜标旧址”。

2010年5月14日我过江路过武汉关时,看见海关大门前摆着一排坐椅,据说武汉关要办成历史博物馆,海关办公室要搬出去,今天搞“合影留念”。我赶紧跑过去打听那块“水位铜标”的下落。他们连连摆手说“不知道,不知道,你去问武汉市水务局。我们现在要照相,请你离远点,离远点。”于是,我立马乘公汽赶到了市水务局,满头大汗地向门卫说明来意。那门卫挺和气,立即带领我登楼到了防汛处。防汛处的几位正在办公的人员也说“不知道,不知道,你去问年纪大一点的。”这时进来一位年纪比较大的老处长,也挺和气,说“我帮你问一问。”他拨动了处长办公室的电话机,跟好几位老同志通了话,问来问去,终于问出了结果:那一小片水位铜标还“健在”,目前珍藏在江岸区水务局内,原因是几年前搞“龙王庙工程”被移下来的。我一听,大喜过望,觉得还是让它恢复原位,在人民大众面前发挥历史见证的作用,岂不更好!

为着“觅形象”,为着这块小如豆腐干的旧铜片,为着这首小如豆腐干的抒情诗,我竟累得满头大汗,急得七窍生烟!