近日,湖北大学资源环境学院戴璨教授团队在生物学经典期刊《Biological Reviews》上发表了题为“Larger pollen sizes correspond to longer styles: correlated evolution between male traits and female preference in plants”的研究论文。

在自然界,性选择是推动生物进化的重要驱动力之一,它加速了物种内形态和行为的分化,甚至可以导致新物种的形成。在植物界,因为大多是雌雄同花的性系统,花部性状并没有特定的性别属性,性选择较少被关注。不可否认的是,植物也需要有性繁殖,在争夺繁殖机会的过程中,以花粉为代表的雄性功能和以花柱为代表的雌性功能很可能同样经历了性选择的过程。如果性选择确实塑造了花粉大小和柱头长度,越大的花粉会被更长的花柱所“选择”,两者之间协同构成一个正反馈循环,那么它们在宏观进化层面应该具有正相关性,也就是协同进化的模式。

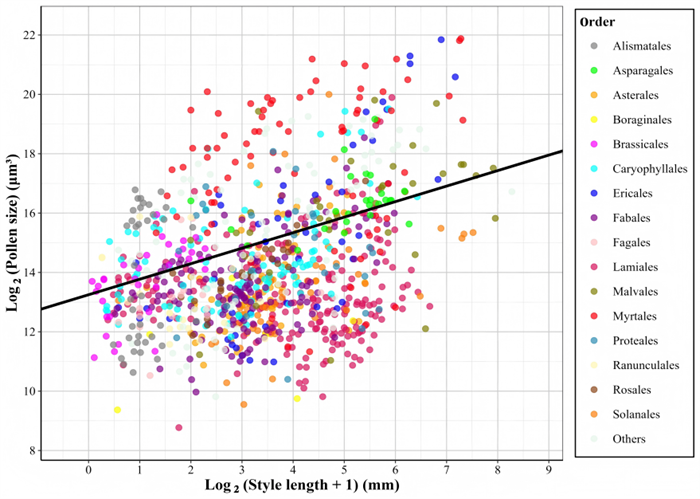

为深入探讨这一猜想,戴璨教授团队基于43篇已发表文章中的51项独立研究进行了系统性的Meta分析,在迄今最大的研究框架下揭示了被子植物花粉大小与花柱长度之间存在显著的正相关性,进一步表明植物雄性竞争能力与雌性选择偏好的进化是相互关联的,符合性选择的预测。

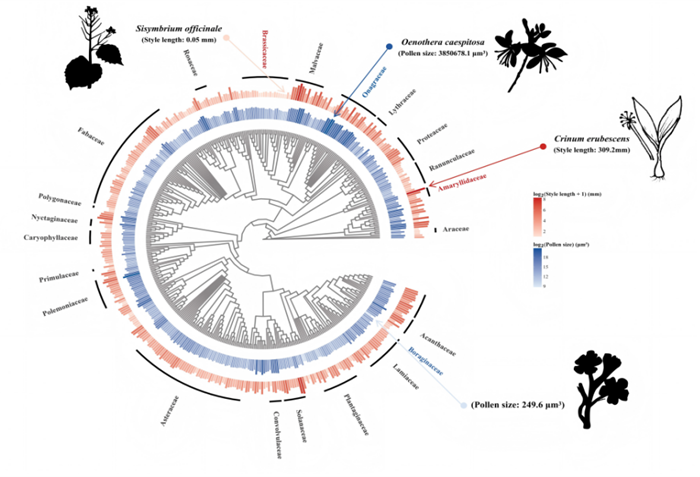

同时,研究人员构建了一个包含1041个物种(隶属于89个科、421个属)的大型数据集,并通过系统发育控制分析,进一步确认了花粉大小与花柱长度之间稳定的正相关关系。此外,该研究还揭示了传粉媒介在花粉大小变异中的重要作用。具体表现为,由哺乳动物传粉的物种通常产生较大的花粉颗粒,而由风媒传粉的物种与双翅目、膜翅目及鸟类传粉的物种在花粉大小方面没有显著差异。研究还进一步指出花粉大小与花粉数量在宏观进化尺度上存在权衡关系。

该研究系统梳理了植物领域对传粉后性选择的实证分析,汇总了目前已知最大的有花植物的柱头长度和花粉大小性状数据,不仅揭示了花粉大小与花柱长度之间相关的进化模式,还为性选择如何影响植物雄性与雌性特征的演化提供了有力支撑。研究成果为深入理解植物如何通过性选择和传粉机制塑造繁殖特征提供了重要视角,进一步指出花柱长度的功能究竟是给花粉管竞争提供场所还是“弹药”,或是影响花粉落置的位置和容量,是值得未来探索的方向。

资源环境学院2024级生态学博士研究生朱琳为论文第一作者,戴璨教授为通讯作者,湖北大学为唯一完成单位。该项研究得到国家自然科学基金的支持。

论文链接:http://doi.org/10.1111/brv.70095

(审稿:陆伟)